在长江畔的凛冽寒风中,一支由退休教师、企业职工和个体商户组成的民间冬泳队,用二十年如一日的坚持书写着人与自然的对话。他们以二十四节气为备忘录,在霜降日破冰、大寒时击浪,用体温丈量江河的温度变迁,用热血注解生命的坚韧刻度。这支平均年龄58岁的"水文观测者",不仅创造了冬泳运动的新范式,更在桨声波影间打捞起城市记忆的碎片,将个体生命体验编织进母亲河的四季韵律。他们的泳姿是流动的节气歌谣,是都市人对自然时序的诗意回应,更是民间自发形成的生态观察样本。

1、寒潮中的热血传承

当城市供暖系统开始轰鸣,长江冬泳队却在立冬后的首个周末举行入水仪式。这群"银发弄潮儿"褪去羽绒服,露出被岁月雕刻的躯体,以极具仪式感的集体跳水开启冬泳季。七十岁的队长老张说:"我们不是逞能,是在用身体记住长江的心跳。"

每周三次的固定训练中,队员们会带着温度计测量江水数据,二十年的记录本已泛黄,却完整记载着气候变化的微观证据。水文站工程师小王发现,这些民间数据与专业监测存在0.3℃的奇妙吻合,冬泳队因此获得了"人体浮标"的雅号。

冬至日的破冰训练最具挑战,队员们需轮流用特制木槌敲开冰面。这种源自渔民的古老技艺,在年轻队员小刘手中演化出力学公式,他计算出每平方厘米冰层的敲击频率,让传统智慧与现代科学在江面上碰撞出火花。

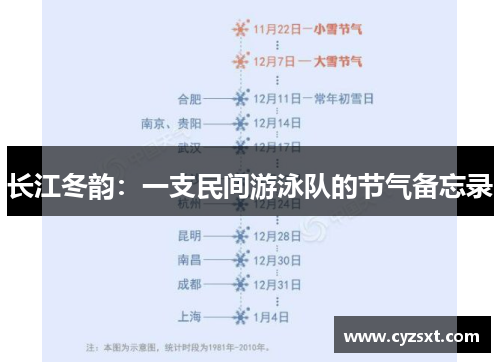

2、节气备忘录的文化密码

惊蛰时分的"唤醒泳"充满哲学意味,队员们会携带艾草香囊入水,模仿鱼类摆尾的动作。这种将中医理论与仿生学结合的创意,源自退休中医老李对《月令七十二候》的深度研读,他说:"春雷惊醒的不只是虫子,还有人体蛰伏的阳气。"

夏至当天的"日影泳"颇具诗意,队员们根据太阳方位调整游泳路线,在江面画出光影交织的几何图案。摄影师阿娟连续三年记录这个场景,其作品《长江日晷》在摄影展引发热议,让节气文化以当代艺术形式焕发新生。

秋分时节的"平衡泳"暗合阴阳之道,队员们会进行双人配合训练,要求动作幅度完全对称。这种看似严苛的规定,实则蕴含着对自然规律的敬畏。新队员培训时,老队员总要强调:"能在秋分做到动作平衡,才算真正读懂了长江的脾气。"

3、水文观测的民间智慧

在电子传感器遍布江岸的今天,冬泳队仍坚持用人体感知水流变化。老队员发明的"体感分级法"将水温划分为十二个等级,对应着不同的泳前热身方案。这种经验体系被体育学院编入《群众性冬泳指南》,实现了民间智慧向学术成果的转化。

队员们独创的"波纹读水法"更令人称奇,通过观察浪花形态判断暗流走向。去年汛期,正是凭借这种传统技艺,他们提前三天预判出异常水文情况,为防汛部门提供了宝贵预警信息。

最富创意的是"鱼群导航法",在立春后的鱼汛期,队员们会跟随鱼群游动路线训练。这种向生物学习的导航方式,不仅提升了训练趣味性,更在青少年自然教育中成为生动教材。

4、城市记忆的波光鳞影

在冬泳队更衣室的木墙上,钉着各个年代的码头老照片。每次训练前,队员们都要对着某张照片讲述城市往事。货运员老周总爱指着1968年的客运码头照片说:"那会儿的浪花里,还飘着长江大桥落成时的鞭炮红纸。"

他们的训练路线本身就是部液态地方志。从废弃的造船厂遗址到新落成的滨江公园,每个转向浮标都标记着城市变迁的坐标。大学生小杨将GPS轨迹数据可视化后,意外呈现出城市发展的年轮图案。

每年腊月举办的"记忆漂流"活动最具情怀,队员们将手写城市故事封装在防水胶囊中顺流而下。去年有个胶囊漂到三百公里外的乡村小学,孩子们按信中线索绘制的"长江故事地图",如今挂在冬泳基地的荣誉墙上。

总结:

这支民间冬泳队用身体作笔,在长江的四季卷轴上书写着独特的生命叙事。他们创造的节气备忘录,既是抵御现代性异化的温柔抵抗,也是重构人与自然关系的生动实践。当城市人在恒温空调房里遗忘季节更替时,这些银发泳者用浪花里的坚持证明:对自然规律的敬畏与顺应,始终是文明存续的根基。

在气候变化加剧的今天,冬泳队的微观观测为科学研究提供了珍贵样本,其承载的城市记忆更构成文化传承的液态档案。他们的故事提示我们:真正的生态智慧往往生长在民间,那些与大地同频共振的生命实践,终将在时光长河中泛起思想的涟漪。或许某天,当人工智能可以精准预测每朵浪花的形态时,我们仍需要跃入江水,用肌肤感受那份原始的震颤。

ng体育